Einheit statt Insellösungen

Seit über zwei Jahrzehnten prägt Jesper Engdahl die Standardisierung elektronischer Mautsysteme in Europa und weltweit. Als Vorsitzender der europäischen sowie der weltweiten Arbeitsgruppe «Elektronische Gebührenerhebung» engagiert er sich für grenzüberschreitende Interoperabilität und technische Harmonisierung. Im Gespräch spricht er über Herausforderungen, technologische Entwicklungen und die strategische Bedeutung der Normungsarbeit.

Jesper Engdahl, du bist seit 2004 Vorsitzender der weltweiten und europäischen Arbeitsgruppe für elektronische Gebührenerhebungen. Die Mandatsleitung für die Arbeitsgruppe der europäischen CEN ist für die Jahre 2025 – 2028 bestätigt worden! Was bedeutet das für dich?

Seit 21 Jahren leite ich die Arbeitsgruppe Elektronische Gebührenerhebung (Englisch: Electronic Fee Collection, EFC). Die erneute Bestätigung in dieser Funktion ist eine wertvolle Anerkennung unserer Arbeit und der Relevanz der EFC-Standards. Das entgegengebrachte Vertrauen erfüllt mich mit Dankbarkeit und motiviert mich, die nächsten Schritte mit Sorgfalt und Leidenschaft anzugehen.

Und für deinen Arbeitgeber Rapp?

Ein zentraler «Unique Selling Point» für potenzielle Beratungsaufträge ist unser fundiertes Fachwissen. Unsere Stärken liegen in der Analyse relevanter Daten, der frühzeitigen Erkennung von Trends sowie in der fundierten Kenntnis einschlägiger Normen, auf die in Ausschreibungen häufig explizit Bezug genommen wird. Diese Kombination verschafft uns eine gute strategische Ausgangslage, um als kompetenter Partner bei der Entwicklung und Umsetzung normbasierter Lösungen aufzutreten.

| Jesper Engdahl (59) ist Diplom-Elektroingenieur (MScEE) und ein führender Experte im Bereich Verkehrstelematik und elektronische Gebührenerhebung. Seit 2001 ist er bei Rapp tätig, wo er als Projektleiter und Berater zahlreiche internationale Projekte verantwortet hat – unter anderem für die Europäische Kommission, die Eidgenössische Zollverwaltung, die Weltbank, Austroads in Australien und verschiedene nationale Verkehrsministerien. Er ist Vorsitzender der weltweiten und europäischen Normierungsgruppen für elektronische Mautsysteme in ISO und CEN und war massgeblich an der Entwicklung von über 100 Normungsprojekten beteiligt. Engdahl spricht fünf Sprachen, ist Partner bei Rapp, Mitentwickler eines Patents und hat über 20 wissenschaftliche Publikationen vorzuweisen. Er ist regelmässig als Experte und Moderator auf internationalen Fachkongressen aktiv. Seine Fachgebiete umfassen neben ITS und EFC auch digitale Fahrtenschreiber und GNSS-basierte Positionierung. |

In welchen Normierungsgremien bist du mit deiner Arbeitsgruppe eingebettet?

Die Arbeitsgruppe «Elektronische Gebührenerhebung», eine von rund 1'600 Arbeitsgruppen des Europäischen Komitees für Normung (CEN), ist als Working Group 1 (WG 1) im Komitee CEN/TC 278 «Intelligente Transportsysteme» verankert. Sie entwickelt, definiert und pflegt innerhalb des Komitees die technischen und funktionalen Standards für elektronische Gebührenerhebungssysteme in Europa mit dem Ziel, die Interoperabilität und Kompatibilität von Mautsystemen zu fördern. Die Standards untermauern auch die Politik («user pays and polluter pays principles») und die Gesetzgebung der Europäischen Union. Acht EFC-Standards werden ebenfalls zitiert und sind Teil von EU-Rechtsakten in Bezug auf den regulierten elektronischen Mautdienst in Europa. Darüber hinaus wird die Umsetzung der EU-Eurovignette durch EFC-Standards unterstützt, die elektronische Daten und Datenaustausch in Bezug auf CO2-Emissionen von Fahrzeugen festlegen.

Wie viele Länder sind hier vereint?

Derzeit sind es 34 Länder – darunter auch die Schweiz.

Und wie läuft die Zusammenarbeit auf weltweiter Ebene?

Auf globaler Ebene ist die Internationale Organisation für Normung (ISO) über das Technische Komitee ISO/TC 204 «Intelligent Transport Systems» für die Standardisierung im Bereich der elektronischen Gebührenerhebung zuständig. Die entsprechende Arbeitsgruppe WG 5 entwickelt weltweit geeignete Normen, insbesondere zur Interoperabilität und zu Datenschnittstellen. Im Fokus stehen Technologien wie DSRC (Dedicated Short Range Communication) und weitere Fahrzeugkommunikationssystemen, die eine nahtlose und grenzüberschreitende Erhebung ermöglichen. Dabei ist zu beachten, dass die enge Zusammenarbeit zwischen ISO und CEN von zentraler Bedeutung ist. Rund 80 % der EFC-Normen entstehen in gemeinsamer Arbeit.

Warum ist diese Normierungsarbeit so wichtig?

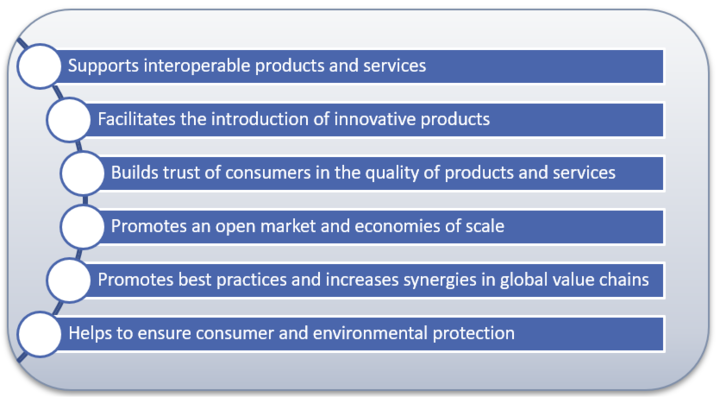

Die elektronische Gebührenerhebung bietet zahlreiche Vorteile – darunter Automatisierung, Zeitersparnis und die Möglichkeit, digitale Zahlungsmethoden zu nutzen.

Der Nutzen der EFC-Standards tabellarisch zusammengestellt

Wann komme ich als Nutzer:in in Berührung mit der elektronischen Gebührenerhebung?

Zuerst möchte ich vorausschicken, dass die elektronische Gebührenerhebung oder der englische Begriff Electronic Fee Collection (EFC) ein Sammelbegriff ist für den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zur automatischen und effizienten Erhebung von Gebühren. Unter anderem auch im gesamten Strassenverkehr. Automobilisten betrifft es bei der Nutzung von Autobahnen, Tunnels, Brücken, Parkhäusern oder die Entrichtung einer City-Maut, wie sie in Oslo erhoben wird. Für LKW-Fahrer:innen gilt dies insbesondere auf der Autobahnfahrt.

Ein Riesendienst also für die vielen Automobilistinnen und Automobilisten und LKW-Chauffeure, die auf den Strassen Europas und dieser Welt unterwegs sind?

Für Automobilist:innen und LKW-Fahrer:innen bedeutet das eine spürbare Erleichterung im Alltag, etwa bei der Nutzung von Mautstellen. Wer sich noch an die langen Warteschlangen vor Zahlstationen erinnert, weiss, wie zeitaufwendig der manuelle Zahlungsprozess war.

Was ist denn das übergeordnete Ziel der Normierungsprojekte?

Die Normungsarbeit schafft die Grundlage für einen Markt, in dem keine Insellösungen dominieren, sondern vielfältige Anbieter koexistieren können. Unser Ziel ist es, technische Standards zu setzen, die eine weltweit interoperable und harmonisierte elektronische Gebührenerhebung ermöglicht. Moderne Systeme funktionieren grenzüberschreitend, sodass Nutzer:innen mit einem Vertrag und einem Fahrzeuggerät Gebühren in verschiedenen Regionen oder Ländern bezahlen können. Die Erhebung erfolgt dabei automatisiert und im freien Verkehrsfluss, wodurch manuelle Zahlvorgänge oder Stopps entfallen.

Die EFC-Standards sind eine Erfolgsstory und bilden die Grundlage für die Interoperabilität von Mauterfassungssystemen. Sie werden in mehr als 40 Ländern angewendet. Weltweit sind mehr als 200 Millionen konforme Fahrzeuggeräte in 150 Systemen im Einsatz.

Blau markiert die Länder mit EFC-Standards

Was umfasst deine Arbeit oder die der Arbeitsgruppe konkret?

Grob zusammengefasst umfasst die Arbeit der WG1 die Entwicklung technischer Spezifikationen für die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Infrastruktur sowie Backoffice-Systemen im Kontext der Gebührenerhebung, die Vereinheitlichung von Protokollen und Standards für die Zahlungsabwicklung und der Datentransfer sowie die Förderung der Interoperabilität zwischen nationalen und regionalen Systemen. Die Arbeitsgruppe bildet dabei einen einzigartigen Schnittpunkt, an dem sowohl technische als auch betriebliche Aspekte der elektronischen Gebührenerhebung auf europäischer und internationaler Ebene zusammengeführt werden.

Was steht für die nächsten Jahren an?

Derzeit arbeiten wir intensiv daran, drei Standards zur Unterstützung der regulierten elektronischen Mautdienst als Folge einer formellen Anfrage der Europäischen Kommission bereitzustellen. Diese Standards sollten in einer künftigen Aktualisierung der EU-Rechtsvorschriften aufgenommen werden. In den kommenden Jahren wird sich die Normungsarbeit auf mehrere, parallellaufende Schwerpunkte konzentrieren – fortlaufend werden rund zehn Initiativen gleichzeitig vorangetrieben. Bestehende Spezifikationen werden weiterhin gepflegt und weiterentwickelt.

Gibt es dabei einen zentralen Schwerpunkt?

Ein zentraler Fokus liegt auf der Überarbeitung der Profilnorm EN 16986, die den Informationsaustausch zwischen Mautdienstanbietern (TSPs) und Mauterhebungsstellen (TCs) regelt. Ziel ist es, eine robuste technische Grundlage für die Interoperabilität unterschiedlicher Mauttechnologien und -prinzipien zu schaffen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die langfristige Sicherstellung der Eignung der DSRC-Mauttechnologie. Parallel dazu wird der Einsatz bildgestützter Mautsysteme (z. B. ANPR) weiterentwickelt.

Gibt es noch Themen, die darüber hinaus gehen?

Darüber hinaus rücken auch Mautsysteme in den Vordergrund, die als Ersatz für die Kraftstoffbesteuerung bei Elektrofahrzeugen dienen könnten – insbesondere durch die Nutzung von Strassennutzungsdaten vernetzter Fahrzeuge. Weitere Themen sind die Integration mit verwandten Bereichen intelligenter Verkehrssysteme, etwa gemeinsame Zahlungssysteme und Verkehrsmanagement.

Wie behältst du bei dieser Vielfalt an Themen den Überblick?

Ich versuche, mir die wichtigsten Punkte aktiv einzuprägen, Prioritäten im Blick zu behalten und die Ziele gezielt auf Untergruppen zu delegieren. Dabei ist es mir wichtig, Themen proaktiv anzugehen.

Was ist deine Rolle in diesem Gremium?

Als Vorsitzender einer Arbeitsgruppe (Convenor) bei CEN bzw. bei ISO bin ich verantwortlich für die Leitung der Aktivitäten der Working Group. Ich stelle sicher, dass die geplanten Aufgaben gemäss den Vorgaben des übergeordneten Technischen Komitees (TC) termingerecht umgesetzt werden. Ich bin für die Organisation und die Gesamtleitung der Arbeit sowie für den Vorsitz der Sitzungen verantwortlich. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören das Anstreben breit abgestimmter Lösungen und das Erreichen eines Konsenses. Die Berichterstattung an übergeordnete Stellen ist ein weiterer wichtiger Teil der Rolle.

Wahrscheinlich nicht die einzigen Aufgaben?

Tatsächlich nicht. Ich informiere die Mitglieder über geltende Regeln und Verfahren, übermittle mindestens einen Zwischenentwurf an das Sekretariat des Technischen Komitees, sorge für die Qualität der Standards und beurteile den Konsensstand der Entwürfe vor deren Weiterleitung. Bei Bedarf nehme ich an Bearbeitungsausschüssen (Editing Committees) teil. Die Ernennung zum Convenor erfolgt durch das Technische Komitee auf Vorschlag der nationalen Normungsorganisationen für eine Amtszeit von bis zu drei Jahren, mit der Möglichkeit zur Verlängerung.

Die Tätigkeit ist mit viel Reisezeit verbunden?

Weniger als auch schon. Seit Corona finden unsere Sitzungen sowohl online als auch in hybrider Form statt. Die Organisation und Einbindung der Teilnehmenden sind anspruchsvoll, zumal die Treffen in der Regel in Europa rotieren. Die nächste Sitzung wird zwar in Tokio stattfinden, gefolgt von einer weiteren in Strassburg. Es finden vier WG-Plenarsitzungen und rund 80 Online-Redaktionssitzungen pro Jahr statt, mit etwa 35 Teilnehmenden von 13 Ländern. Darüber hinaus treffen sich die übergeordneten TC-Ausschüsse auf CEN-Ebene und ISO-Ebene zweimal jährlich, an denen jeweils etwa 25 bzw. 100 Experten teilnehmen.

|

CEN (Europäisches Komitee für Normung) ist eine von EU und EFTA anerkannte Organisation zur Entwicklung europäischer Normen (ENs). Diese Normen definieren Spezifikationen und Verfahren für Materialien, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen mit dem Ziel, Sicherheit, Qualität und den grenzüberschreitenden Handel im europäischen Binnenmarkt zu fördern. CEN besteht aus den nationalen Normungsinstituten von 34 europäischen Ländern. Die Normen werden im Konsensverfahren mit Expert:innen aus Wirtschaft, Forschung, Verbraucher- und Umweltorganisationen entwickelt. Über ein Abkommen mit der ISO arbeitet CEN auch an der internationalen Harmonisierung von Normen. Weitere Informationen: EU communications and information protocols (EU-ICIP) guide to ITS standards |